Artigo

por Carlos Andrei Siquara

Luana Vitra e as paisagens em transformação

Qual é a distância entre a imagem de uma serra e seu desaparecimento? Com algumas fórmulas e horas de estudo logo encontraríamos uma solução matemática, mas a mineira Luana Vitra nos oferece uma outra via que não deixa de ser válida e menos empírica: “as serras ‘desaparecem’ numa escala de azuis que clareia até chegar ao branco, que é o sumidouro da paisagem’, resume a artista e bailarina. Ela, assim, traduz em variações de cor o que um cientista define com números, e apesar dessas duas linguagens serem distintas elas não deixam de lidar com objetos comuns: a natureza e suas transformações – sempre levando em conta o modo como apreendemos o mundo e nele interferimos.

Uma diferença, contudo, é explícita. Vitra não se engaja somente com a dimensão literalmente física dos contornos à sua volta e se baseia numa escala de percepção humana, a partir da qual espaços são continuamente reinterpretados e reconstruídos, seja a partir de um viés sensorial, imaginativo ou político. Lá onde o olhar cria e distingue outros lugares é que a artista nascida em Belo Horizonte, mas criada em Contagem, cidade localizada na região metropolitana da capital mineira, crava suas pesquisas. E, claro, as composições de Vitra não versam sobre sistemas métricos e tomam a questão das paisagens como um fio condutor para uma multiplicidade de narrativas.

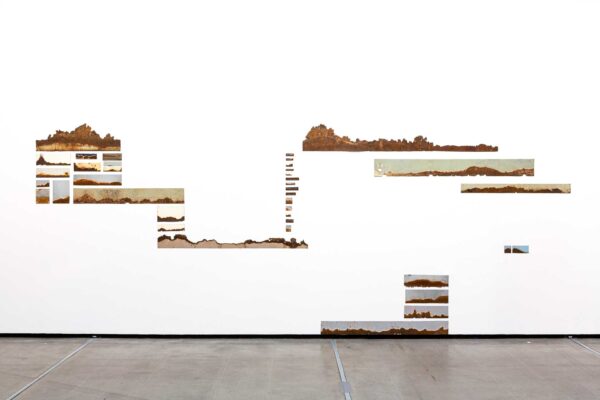

A própria imagem do “desaparecimento” da serra é o que constitui a série de desenhos “Sumiço no sopro ou sulco do chão” (2020), que pode ser vista na individual “Três Guerras no Peito”, no Centro Cultural São Paulo (CCSP), em cartaz atualmente na capital paulista. Nessa obra, a artista lida com as mudanças das paisagens, reconhecendo aí duas modalidades: artificial ou natural. “Por vias artificiais a paisagem pode desaparecer, por exemplo, pela ação das mineradoras que criam sulcos nos relevos pela ambição do lucro, o que gera muitas vezes um saldo de mortes. Já o desaparecimento natural se dá pela própria condição dos nossos olhos que conseguem ver somente até uma certa extensão de quilômetros, depois a imagem entra num degradê de azuis que afirma para os nossos olhos o limite do visível, e entre o mais claro tom de azul e o branco, a paisagem desaparece”, diferencia.

Além dessa individual, a artista também participa, em São Paulo, da coletiva do 7º Prêmio EDP nas Artes, que está em exposição no Instituto Tomie Ohtake, e, em breve, ela deverá trazer mais novidades. Afinal, em 2020, Vitra participou do programa de estudos do Frestas – Trienal de Artes do Sesc, e agora está desenvolvendo uma obra comissionada pelo Sesc para compor a exposição da Trienal. A obra em processo investiga as armadilhas sob acompanhamento curatorial de Diane Lima. Vitra também teve um projeto contemplado pelo programa Lab Cultural, que recebeu inscritos em três áreas artísticas (artes cênicas, artes visuais e música e experimentação sonora). Na proposta lançada pelo BDMG Cultural, a artista foi aprovada na categoria artes cênicas, com um estudo sobre “ser armadilha” após quatro meses dedicados à pesquisa.

Nesse percurso, ela buscou desenvolver um treinamento corporal para em seguida criar uma dança de “autodefesa, susto e captura” sob a tutela da premiada atriz, dramaturga e diretora mineira Grace Passô. Na trajetória de Vitra, aliás, a dança surge aos 12 anos de idade e antecede, portanto, seu envolvimento com as artes visuais. Este se deu durante o ensino médio, quando numa aula de ilustração do curso de confecção e moda frequentado por ela no Senai Modatec, Vitra percebeu, “em uma espécie de epifania”, que gostaria de se enveredar por aquele caminho.

Em sua continuidade dos estudos em dança, a artista optou pela formação livre e manteve o contato com essa prática mesmo após se matricular no curso de artes plásticas da Escola Guignard, em Belo Horizonte. “Em alguns momentos eu me afastei um pouco da dança, mas ela é algo que não vejo o meu corpo existindo sem”, reforça. No fundo, tudo isso se retroalimenta, garante Vitra. Tanto que o trabalho sob coordenação de Passô e a pesquisa em artes visuais vinculada ao programa do Frestas têm sido dois percursos atualmente palmilhados juntos, e são derivados de um mesmo mote: uma investigação sobre as armadilhas. Essas, por sua vez, podem ser percebidas dentro do arco das paisagens, segundo o próprio tratamento expandido que a artista vem imprimindo a essa terminologia.

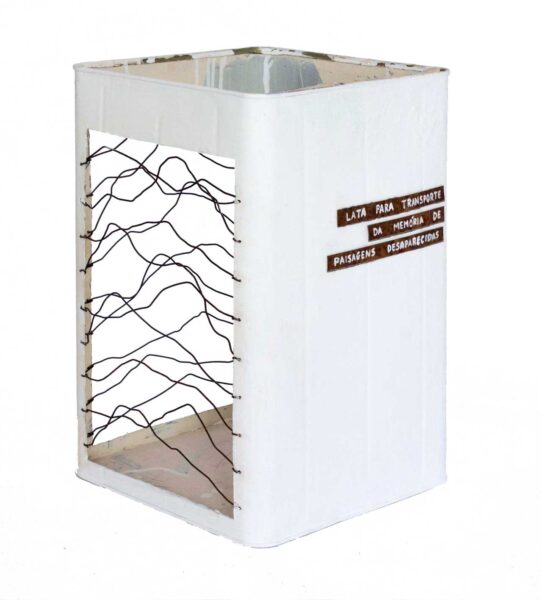

“A armadilha também é uma paisagem no sentido de que ela é constituída dentro de um processo histórico, o qual imprimiu nos corpos que produziram a armadilha a necessidade de sobrevivência e proteção. Esses movimentos criam um desenho que é também paisagem”, observa. Aqui Vitra já deixa pistas de que as paisagens com as quais ela lida não se resumem àquelas apreciadas por um viajante ou turista em seus momentos de lazer. Embora essas possam até ressoar em seus trabalhos, as paisagens da artista são, sobretudo, móveis e instáveis, ou como ela mesma sublinha: “lugares intermediários entre a indústria e a natureza”. Dessa forma, podem ser “encontradas” inclusive nos objetos. Sim, numa velha lata de tinta, por exemplo. A série “Desejo Ruína” (2019), que pode ser vista na mostra do Instituto Tomie Ohtake, evidencia bem isso.

Nesse conjunto de obras, o tempo é o grande protagonista, sendo ele mesmo responsável por gravar de maneira sorrateira as paisagens depois lapidadas por Vitra. E como se deu esse processo? Num dia à tarde, em 2014, na casa da sua família em Contagem, ela decidiu abrir uma lata anteriormente usada por seu pai, Jorge da Costa – com quem realizou o trabalho “Arado” (2019), no Palácio das Artes – para cultivar mudas. “Em 2001, ele tinha a ideia de reflorestar o bairro inteiro (Jardim Laguna), mas depois foi deixando isso de lado. Só que algumas daquelas mudas de planta cultivadas em latas de tinta continuaram lá em casa. Um dia eu olhei para uma lata com uma planta que já estava morta e decidi abri-la. Quando notei melhor o que tinha ali dentro, eu fiquei muito impressionada”, recorda.

“Eu encontrei no interior da lata uma paisagem, e, desde então, eu passei a procurar muitas outras”, relata. “Eu percebi que a paisagem definitivamente pode estar nas coisas”, frisa em seguida. Do ambiente doméstico, a artista passou a perscrutar outros sítios, como ferros-velhos, em busca desses registros produzidos ao acaso, e, assim, concebeu aquela obra. Como o poeta Manoel de Barros (1916-2014) já relatou ao rememorar seus experimentos de infância, Vitra também deixa a ver como num quintal podem coexistir muitas outras geografias – ainda que imaginárias. A maneira como ela deu autonomia à corrosão no metal impressa pela umidade sob o prisma das paisagens reforça isso.

Mas por que “Desejo Ruína”? A artista conta que visualizou naquele curioso desenho sobre o metal – praticamente uma gravura espontânea –, uma espécie de mensagem intrínseca. “Eu comecei a pensar numa espécie de movimento, como se fosse um retorno às origens da matéria a partir dessa construção da ruína. A matéria em si sabe tecer os caminhos do seu desejo. A forma industrial dada ao ferro estará sempre fadada ao fracasso, porque a matéria entregue a si tem o desejo de ser pó e na ruína ela se devolve a terra”, reflete. Depois dessa experiência, as latas começaram a aparecer com mais frequência em sua produção artística, constantemente aludindo aos signos dessa tensão entre o que é considerado um passo civilizatório, como a concretização de um determinado projeto urbano e o próprio reverso disso: as exclusões, os impactos ambientais, entre outros problemas oriundos das ambições urbanísticas.

As latas, para Vitra, são, assim fundamentalmente, signos de territórios que se configuram nas bordas. Sendo extremamente dinâmicos, eles nutrem a artista de referências visuais que estão refletidas nos seus trabalhos. Vale ressaltar aqui as obras “Lata para transporte da memória de paisagens desaparecidas” (2018), “Lata para transporte de paisagens abertas para exploração estrangeira”, “Lata para transporte de paisagens ricas em minério de ferro” e “Lata para transporte de paisagens contrastadas”. Nessas, a combinação de linguagens, como o desenho e a escultura, dá corpo às peças que demonstram a maneira como a artista abarca os conflitos e as memórias em torno de lugares em que suas paisagens são constantemente “transportadas”. As latas trazem à tona uma imagem associada a esse deslocamento de matéria, e, ao mesmo tempo, reivindicam a posição de receptáculo de testemunhos que registram as diversas formas de violência ambiental.

Ainda sobre os materiais empregados em suas criações, Vitra ressalta que nada é fruto de uma decisão aleatória. “A escolha dos materiais que utilizo em meus trabalhos dá-se a princípio por um interesse pelo que essa matéria diz por si só, e depois com o modo que esse discurso já encarnado na matéria pode contribuir para as coisas que preciso dizer. Eu faço uso de uma quantidade muito restrita de matérias. Geralmente, é a madeira, o ferro e o cimento. Esses elementos estão todos diretamente relacionados aos territórios que eu habito”, afirma. “E a madeira é um elemento pra mim muito afetivo, porque está ligado à história da lida diária do meu pai, que é marceneiro”, completa.

Do seu pai, Jorge da Costa, inclusive, Vitra relata que herdou muitos processos e métodos de trabalho. Já sua mãe, Graziela Pires, lhe transmitiu o gosto pela escrita e pela poesia – algo que a artista exerce, mas ainda prefere deixar na gaveta. A artista faz questão de mencionar os dois porque eles participam de diversas etapas de suas criações artísticas. Dessa forma, vale frisar que os trabalhos de Vitra se valem de uma perspectiva local, mas não permanecem circunscritos a isso. Eles questionam matrizes estruturais e reivindicam o potencial criativo do olhar da periferia.

“Não estou com isso querendo pensar a periferia a partir de uma dada centralidade produzida, mas sim de que modo nós conseguimos configurar outros centros em locais que foram construídos para serem excluídos”, pontua a artista. Ela chama atenção que boa parte do fundamento de suas obras emerge dessa visão propositiva para o contexto no qual ela cresceu. “É dele que surgem minhas referências imagéticas: a lata com a planta, a lata usada como transporte. No lugar de onde venho estão as referências que parto para construir meus trabalhos. Hoje eu poderia usar os mesmos materiais que qualquer artista de classe média, mas isso não me pronuncia, na medida em que minhas referências são outras. Meu bairro, Jardim Laguna, me dá referências suficientes para construir todo meu argumento imagético”, reforça. “Acho importante também não legitimar esse discurso romantizado acerca da ‘estética da precariedade’ como uma presença factual do trabalho de artistas historicamente empobrecidos. A ‘estética da precariedade’ nunca existiu, a escolha dos materiais se dá pela necessidade do discurso que precisa ser pronunciado”, alerta em seguida a artista.

Ao apontar essa conexão umbilical com sua história, Vitra coteja em seus trabalhos aspectos de sua intimidade familiar, ao entender que a partir deles é viável acessar muitas outras biografias ainda hoje silenciadas. É o caso da obra “Murmúrio-Motim”, que faz gravitar em torno dela toda a exposição “Três Guerras no Peito”, apresentada no CCSP. De acordo com a artista, essa mostra foi concebida como uma homenagem e um modo de pensar a figura do seu bisavô, Domingos Zacarias, que trabalhou na mina do Morro Velho, situada próxima ao município de Nova Lima, na região metropolitana de BH. “No período em que ele trabalhava lá morriam cerca de 30 pessoas por semana devido a desabamentos. Ele se safou, mas acabou morrendo de uma doença chamada silicose, provocada pelo acúmulo do pó das pedras nos pulmões”, conta.

Segundo os relatos do seu pai, Jorge da Costa, Zacarias nunca foi vítima de nenhum dos desabamentos. Ele levava consigo uma oração presenteada por seu filho, Fortunato Leopoldino, que é avô de Vitra. “Meu avô colocou uma oração de São Jorge no forro do chapéu do seu pai (meu bisavô), e ele acreditava que essa oração o protegeria”, recorda a artista. Um trecho daquele texto encontra-se legível na instalação “Murmúrio-Motim”: “Se os inimigos vierem me prejudicar, terão olhos e não me verão, terão ouvidos e não me ouvirão”. É nesse sentido que escavar histórias pessoais e retrabalhá-las em seus processos artísticos estimula Vitra a flexibilizar as fronteiras entre o público e o privado em suas criações.

“O que eu sinto é que para os corpos como o meu, para os corpos racializados, falar do umbigo é falar do mundo. E a partir dessas coisas que eu rumino, como os fatos da história da minha família, eu acabo as devolvendo de outra forma, como um mecanismo para dizer sobre vários problemas que estão nessa estrutura capitalista e colonial ainda vigente. Eu falo de povos que foram explorados de muitas maneiras, e se eu conto a história do meu bisavô, eu acredito estar apontando para diversas outras dimensões desse contexto doente que estamos vivendo”, dispara. Ainda em relação a “Murmúrio-Motim”, ela explica: “Eu quis pensar em que medida, a partir de pequenos murmúrios, conseguiríamos levantar um motim de enfrentamento de algumas lógicas que sustentam esse mundo. Compreendi a força do murmúrio ao conhecer as histórias dos meu ancestrais. Meu trabalho por vezes é como uma ladainha da raiva, e essa ladainha é murmúrio-motim. Eu acesso novamente essas histórias para curar suas paisagens que foram adoecidas”, comenta.

Armadilhas

E de que modo as armadilhas se conectam a tudo isso? Vitra já sinalizou que esses dispositivos também “funcionam” como paisagens, da mesma maneira que o próprio corpo, e para ela há ainda outros elos possíveis: “A paisagem é um recorte de um todo. É o que me permite discutir, confrontar e confundir sobre os detalhes. O raciocínio sobre paisagem embebe minha compreensão sobre as armadilhas, mas ao mesmo tempo, entendo essa nova pesquisa como meu segundo trabalho”, diz. “O primeiro estava completamente enraizado em Minas Gerais e nos traumas desse território, já as armadilhas me chamam para outros lugares. É importante dizer que o primeiro não chegou ao fim, mas agora divide espaço com outros movimentos necessários para habitação, compreensão, transmutação e destruição desse mundo”, acrescenta a artista.

É com esse olhar ampliado que ela relaciona paisagens e armadilhas, extraindo disso métodos de pesquisa, e, principalmente, modalidades de discurso. No caso de suas investigações mais recentes, isso está se dando a partir de um mesmo projeto que transita entre a dança e as artes visuais, como citado acima. Para o trabalho em dança, Vitra está buscando compreender as ligações entre o corpo e as armadilhas, entendendo essa combinação nem tanto como mecanismo de ataque, mas de defesa e sobrevivência.

Para isso, ela vem buscando referências na capoeira. “Estou experimentando algumas posições de força e de tensionamento muscular nesse processo de elaboração de um treino para me autoativar armadilha, por entender que a armadilha é um corpo muscular à espreita. Nesse sentido, a pausa, a flexão dos joelhos e o tensionamento da musculatura enquanto se espera a presa são partes dessa coreografia. O relaxamento da musculatura se dá quando a presa é capturada”, define. Dessa forma, é na alternância desses dois estados, a contração e o relaxamento, que se determinam as etapas de captura em um corpo que se faz armadilha. “Eu tenho pensado que ser armadilha é trazer o inimigo para dentro de si. Então, fico pensando nessa dimensão do que fazer com o inimigo depois de ele ter sido capturado. Como lidar com essa dimensão de alteridade dentro do próprio corpo?”, indaga.

Vitra, ao revisitar a capoeira, também sublinha o interesse em valorizar a herança de uma ancestralidade que conferiu aos corpos uma linguagem ou uma “ginga” sábia o suficiente para operar por meio de “desvios”, ou seja, inaugurando caminhos para lidar com a alteridade. “O desejo de aniquilação é um modo de operar próprio da lógica colonial, que com sua extrema dificuldade em lidar com a alteridade, e trazendo em si a arrogante certeza de que seu modo de ser é o único válido e coerente. A partir dele sente-se no direito de escravizar, de matar pessoas em massa, de obrigar outros povos a acreditarem no seu deus, aniquilando tudo por entenderem a si mesmos como verdade absoluta”, critica a artista, que, em seguida, distingue as armadilhas coloniais daquelas produzidas por descendentes das matrizes africana ou indígena.

“As armadilhas coloniais são as mais perversas e seguem operando e se atualizando numa tentativa incessante de nos alienar. As armadilhas feitas por povos africanos e indígenas, na contramão da lógica europeia, estão completamente voltadas para a proteção e sobrevivência, são povos que operam junto à natureza e não contra ela. Frente a isso, meu desejo ao pensar e elaborar armadilhas não passa por uma vontade de aniquilação; é mais uma prática que se espelha nos ensinamentos africanos e indígenas, e busca uma atualização do susto, da captura e da ameaça, para proteção das minhas vulnerabilidades específicas”, discorre a artista.

No eixo das artes visuais, Vitra iniciou essa investigação num inventário de armadilhas, realizado por meio de uma viagem que teve início em Contagem – MG. “Essa foi a cidade em que cresci, por isso ali foi o início. Depois percorri as cidades de Serra Grande, Moreré, Salvador, Conceição de Salinas e Graciosa, todas na Bahia. Nesse trajeto, procurei por pessoas que fazem armadilhas e têm nelas sua sobrevivência e sustento. Aprendi muito com todos que encontrei; foi um presente ver a disponibilidade que tiveram para compartilhar comigo seus saberes”, relata a artista que afirma ter comprado pelo menos uma armadilha de cada uma das pessoas visitadas por ela. “Eu construí uma espécie de inventário de capturas, com armadilhas para pegar peixe, siri, guaiamum, moréia, rato, tatu e pássaro. Eu aprendi o modo como todas elas funcionam, registrei e agora estou desmontando todas. A minha ideia é criar com as partes de cada uma delas, outras armadilhas subjetivas para a reflexão e proteção das minhas vulnerabilidades e talvez também um plano, a princípio ainda ininteligível, de contra-ataque”, detalha.

Vitra ressalta a existência de uma conexão direta entre as armadilhas, os lugares em que elas se originam e os corpos que as produzem. “Em 2018, eu fui pra Bahia e conheci um senhor que se chama Vavá, residente em Belmonte, cidade onde deságua o rio Jequitinhonha. Ele vive na beira do rio e a armadilha dele tem a mesma estrutura de uma ratoeira, mas ela é usada para pegar guaiamum. A armadilha dele era feita com a mesma madeira que ele usava para fazer barcos, e, como o guaiamum é um bicho muito forte, ele pegou um pouco de barro na beira do rio, fez uma bola e colocou sobre a tampa da armadilha para fazer peso”, relata.

“Essa estrutura de armadilha só o senhor Vavá pode fazer; ela se assemelha ao corpo dele, que, por sua vez, evoca o corpo do território que ele vive e do seu ofício como escultor de barcos embriagado de azul. Tudo na casa do senhor Vavá é azul – até mesmo o guaiamum que ele come”, descreve. “As armadilhas para guaiamum de Moreré já são completamente diferentes das que o Senhor Vavá faz. A ratoeira do meu pai, que é marceneiro, é completamente diferente da ratoeira do amigo dele que é serralheiro. Então, eu acho que as armadilhas acompanham mesmo o corpo, o território e o ofício ”, observa a artista.

O destino final de sua jornada retoma o ponto de partida: “Eu trouxe todas as armadilhas para desmontá-las em Contagem por entender que ali é em certa medida um espaço de compreensão e de transformação das coisas”, frisa. Afinal, foi lá que a artista viu pela primeira vez algumas armadilhas, como as produzidas por seu pai. “Desde criança, sempre quando íamos na mata para pescar, ele fazia uma armadilha com garrafa pet, colocava ela na lagoa e ali entravam vários lambaris, que é um peixe pequenininho. Eu e meu irmão ficávamos observando os peixes se amontoarem dentro da garrafa, e quando tinham muitos um de nós desarmava a armadilha e libertava do estreito espaço o desespero daquelas bocas sedentas pelo amplo da lagoa. Assim, meu pai mostrava como a coisa funcionava, e eu cresci nesse convívio com o raciocínio para a composição de tramas e armadilhas criadas por ele”, sublinha.

Nas engrenagens desses objetos, Vitra não enxerga, portanto, nada de primitivo, e identifica uma espécie de tecnologia ancestral, guardadora de um saber rico, ou seja, um legado de matriz africana e indígena, em constante aprimoramento, ao qual ela expressa profundo respeito. “Eu entendo a armadilha não só como objeto, mas como um modo de raciocinar sobre as coisas. Quando as pessoas pretas escravizadas colocavam guiné na cachaça e davam para os senhores e isso causava um envenenamento lento, isso é também uma armadilha. Ela é como se fosse um corpo à espreita, um corpo que é atento ao momento de uma captura possível, por isso ela é uma estratégia de defesa. Gosto do tempo das armadilhas do meu povo, dessa morada na demora por saber que o resultado mais cedo ou mais tarde vem”, explica.

E mesmo enquanto objeto, a armadilha, a seu ver, tampouco está associada com a noção de precariedade, apesar da aparência às vezes rústica desses feitos.. Em vez disso, ela prefere abordá-los sob a perspectiva da improvisação – conceito que lhe é bastante caro, seja em seus projetos de dança ou de artes visuais. “Eu acho que a improvisação é uma relação com os fatos desencadeados no espaço e no tempo, e é um modo de usar os elementos encontrados num dado presente para compor junto com eles. A improvisação é uma elaboração do presente. Pensando em dança, por exemplo, ali tem-se tudo o que é necessário, porque nada mais é necessário do que o espaço em si e a nossa relação com ele. Tudo já pode ser resolvido nesse encontro”, reflete. “As armadilhas também falam sobre a potência da percepção aguda do território, quem o conhece é capaz de extrair dele tudo o que é necessário sem destruí-lo ou inaugurar faltas”, finaliza Vitra.